ビジネスシーンで今すぐ役立つノウハウをお届けする「doorsアカデミー」のプレゼン資料編は、今回が最終回。これまで学んだポイントを、練習用ワークで手を動かしながら体に染み込ませていきましょう。

基本を身に付ければ応用は自在

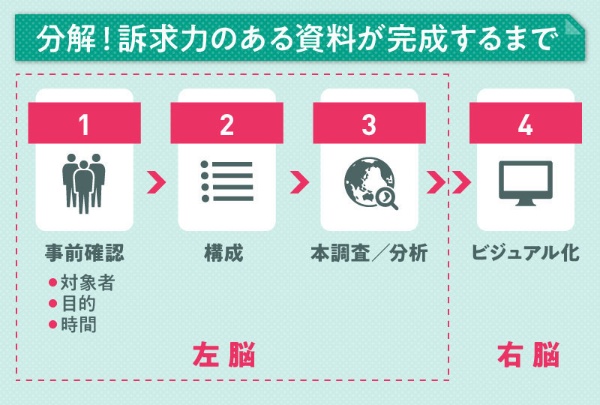

こんにちは。グローバル・カルテット代表の城みのりです。早いもので、半年間続いた連載も今回が最終回。これまで、主に下記の4つの工程に分けて、「伝わるプレゼン資料」を作るための手順とポイントをお話ししてきました。

繰り返し強調してきたのは、焦ってすぐにパワーポイントを動かし始めるのではなく、まず「手順を踏むこと」が大切だということです。初めは、手間が増えるように感じた人もいるかもしれません。でも、プレゼン資料の分かりやすさを支えているのは「パワーポイントの習熟度」でも「デザインの華やかさ」でもないということがつかめてくると、納得できたのではないかと思います。

プレゼンの相手が求めているものを知り、構成とキーメッセージを熟考し、資料の見た目はセンスではなく「ルール」に頼る――。この基本を覚えておけば、いくらでも応用が利きます。

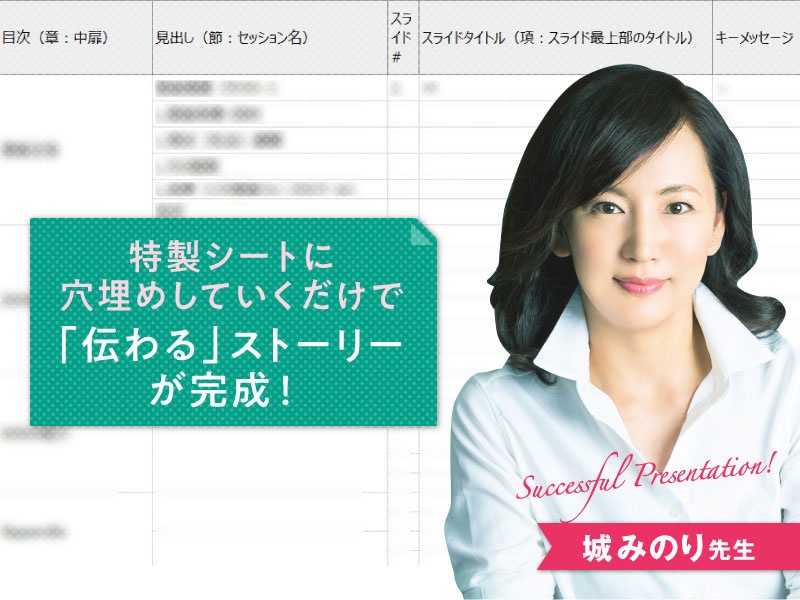

とはいえ、レクチャーを受けただけでは、実践へと生かすのは難しいもの。2ページ目から3つのワークと、私が作成したお手本を掲載しますので、チャレンジしてみてください。